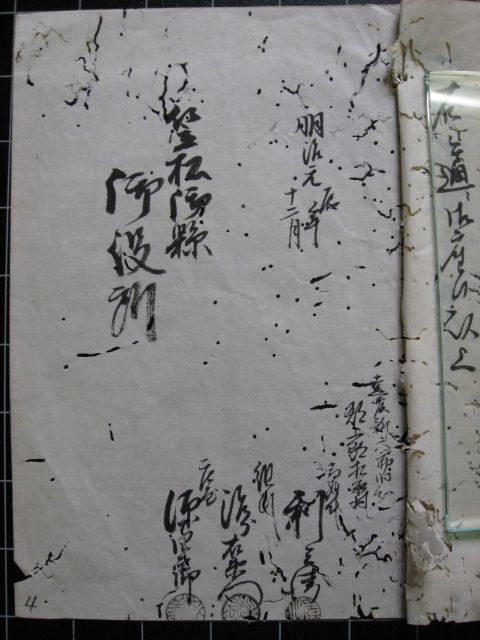

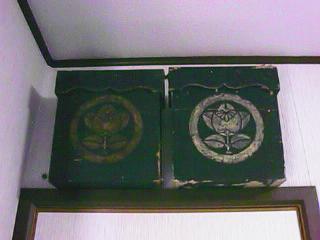

煤で真っ黒になった丸に橘の定紋入

りの弓張の箱

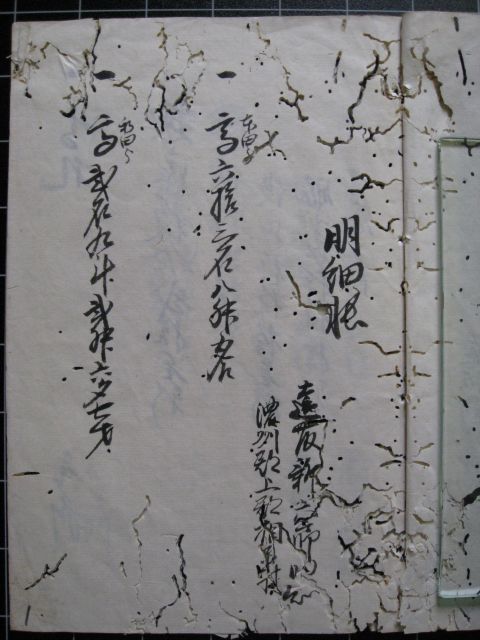

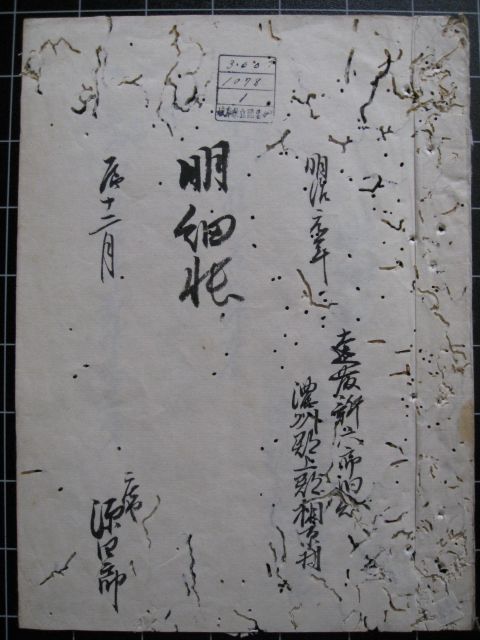

・天文十年(1541)東常慶と鷲見貞保の合戦で池戸内記の記述あり

・永禄二年(1559)池戸若狭が郡上郡大嶋を領有する

・永禄十二年(1569)遠藤慶隆と謀反郷士の合戦で池戸作右衛門の記述あり

・永禄十二年(1569)遠藤慶隆と金森自綱の合戦で池戸若狭の記述あり

・天正二年(1574)遠藤盛数と斎藤新吾の合戦で池戸勝右衛門の記述あり

・天正二年(1574)橘山合戦で池戸与十郎が討ち死に

・天正年間の遠藤家中分限帳によると、池戸内記400石、池戸善兵衛250石、池戸勝兵衛250

石、池戸蔵人100石、池戸七兵衛100石、池戸十蔵100石とある

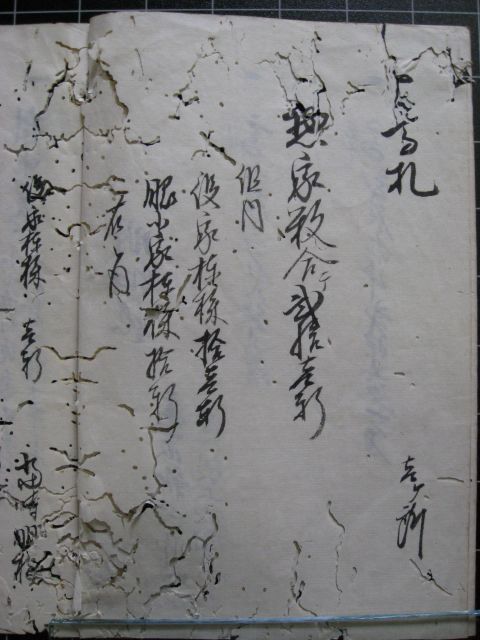

・天正十六年(1588)遠藤慶隆が東美濃の加茂郡小原七千五百石の領主に国替えされたことに

伴い、池戸外記70石、池戸善兵衛70石となる

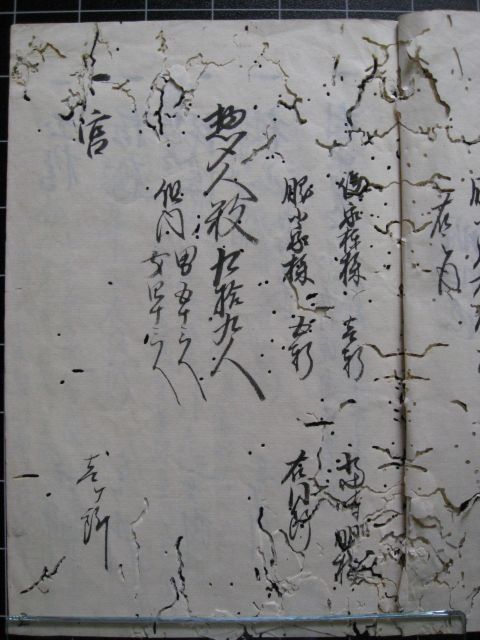

・慶長五年(1600)遠藤慶隆が関が原の役の折、稲葉貞通を攻めて八幡城を陥した戦功を賞さ

れて旧領を回復し八幡城主に返り咲いた折に、池戸勝右衛門、池戸平作、池戸重蔵、池戸所助

池戸平助の記述あり

・慶長十九年(1614)大阪冬の陣で池戸善兵衛が甲首一つ取るとの記述あり

・延宝五年(1677)百姓騒動で減税派は処分され池戸弥右衛門、池戸求馬助も改易となった